Alice au Pays de la psychanalyse

Entrer dans le terrier du langage

L’œuvre d’art n’est pas un symptôme : elle se tient très bien sans la psychanalyse. Pourtant, Alice au Pays des Merveilles transmet à l’analyste un savoir précieux sur le rêve et le langage. Elle ouvre un espace où les mots prennent couleur, forme et musicalité, révélant le travail de l’inconscient et ses trésors : émotions, affects, vie.

Créer, c’est offrir à une part de la vie pulsionnelle un autre destin que le symptôme. Les pulsions peuvent s’accomplir dans le rêve, le jeu, l’écriture. Freud le rappelait :

« Les grands écrivains sont nos vrais maîtres, parce qu’ils ont accès à des sources qui nous sont fermées. »

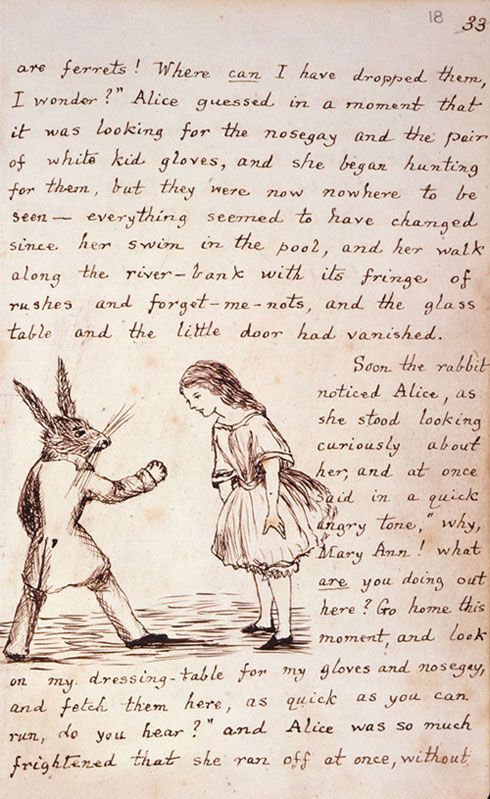

Lors d’une balade en barque avec les sœurs Liddell, Carroll improvisa cette histoire, adoptant avec une aisance déconcertante les mots et les associations d’idées d’une fillette. Ainsi, l’on entend d’Alice des paroles à la fois familières et étranges, livrées avec simplicité et franchise.

Le langage du livre agit comme une musique qui se ressent plus qu’elle ne se comprend, à la manière dont une mélodie bouleverse sans que l’on sache lire une partition. Ce qui est tu dans le dire – et la surprise qui l’accompagne – permet la rencontre. Comme le disait Dolto :

« Le langage que nous écoutons, ce n’est pas seulement la parole. »

Même lorsque la petite Alice parle clairement, il reste ce supplément dans le cheminement de son rêve et de ses pensées, qui nous entraîne avec elle… et parfois nous fait rire.

Quand l’adulte retrouve la voix de l’enfant

Un des traits de génie de Lewis Carroll est d’avoir su saisir les mots d’une enfant, les écrire comme ils seraient parlés, au point de nous faire oublier qu’il en est l’auteur. Pour la plupart d’entre nous, cela exigerait à l’âge adulte un effort considérable : faire régresser la pensée, tomber les « couches d’oignons » d’expériences et d’adaptation sociale accumulées. À la lecture, rien ne bute, comme si l’histoire avait jailli avec une grande fluidité.

Les auteurs qui s’adressent aux enfants savent leur donner la parole et les faire héros de leurs récits. Pourtant, il est souvent plus facile à un enfant de nous comprendre que l’inverse. Jouez avec eux : ils inventeront plus vite que vous des scénarios où les paysages et les aventures se lient avec aisance. Ce n’est pas l’enfant en nous que l’on entend dans Alice, mais cette naïveté première : la logique originelle, les jugements initiaux, la rencontre avec les premiers affects… et nos choix face à eux.

Si nous nous reconnaissons dans les aventures d’Alice, c’est qu’un livre, une fois écrit, n’appartient plus à son auteur mais au lecteur. C’est une affaire de transfert : entre les lignes, quelque chose de notre intimité se reflète, comme dans un miroir. Carroll, s’adressant à la petite fille, a pourtant écrit pour tous. Il le reconnaissait lui-même :

« Les mots ne signifient pas seulement ce que nous avons l’intention d’exprimer… Toute signification satisfaisante trouvée dans mon livre, je l’accepte avec joie comme étant la signification de celui-ci. »

Sans les nommer, Carroll met de la couleur dans les mots, au point que les affects d’Alice deviennent les nôtres : sa joie, sa peur, ses vertiges. Grandir ou rapetisser ouvre alors la question de la régression et du développement : à la hauteur de quoi suis-je ? à la hauteur de quoi vais-je me retrouver ?

Un pas de côté, en impliquant Alice plutôt que le lecteur, lève une partie de la censure. Les affects restent génériques, moins menaçants ; nous pouvons rire des loufoqueries sans nous sentir visés. Mais chacun se les approprie à sa manière. C’est pourquoi cette histoire continue de susciter tant d’interprétations : chacun y trouve sa propre vérité, et s’identifie, d’une façon ou d’une autre, à la petite Alice.

Tomber dans le trou du savoir

On a parfois voulu voir dans Alice au Pays des Merveilles une histoire de drogue, alors que Carroll parle clairement d’un rêve d’enfant. Et le rêve, aussi complexe soit-il, reste accessible à tous. C’est le lieu idéal pour les projections personnelles : une fois publiée, l’œuvre n’appartient plus à l’artiste mais au regard ou à l’oreille de celui qui la reçoit. Confrontée au monde, elle se frotte à son intelligence comme à sa bêtise.

Les affects que suscite Alice varient : enfermement, ravissement… La simplicité apparente de l’écriture libère ce qu’il y a de plus complexe et ambigu : les affects.

Quand Alice chute dans le terrier, elle se demande : Où suis-je ? Comment avancer ? Ses questions, parfois saugrenues – un chat mange-t-il les chauves-souris ? – se déploient librement, sans honte ni censure. Cette liberté de dire rappelle l’association libre en psychanalyse : dire tout ce qui vient, exercice difficile tant la censure est solidement installée. Tomber dans le trou, c’est mettre à l’épreuve l’angoisse de tomber ; entrer en analyse, c’est tomber dans le trou du savoir, à la rencontre de ce qui fait vérité pour soi.

Alice poursuit son aventure avec un désir de connaissance poussé à l’extrême, affrontant le possible et l’impossible. L’angoisse naît de la reconnaissance de l’étrangeté, de ce désir vu mais non reconnu – ce que Paul-Laurent Assoun décrit comme une « extension de l’être ».

Personne ne juge Alice dans sa chute, comme dans les jeux enfantins où l’imagination se mêle au savoir du monde. Ses « pourquoi » rappellent la question fondamentale : Pourquoi je suis ? En contrepoint, la Raison prend place dans le récit comme un personnage à part entière, jugeant nature, faune, flore et enfant.

Tous ces personnages « fous » font douter Alice de sa propre raison. Leur savoir est fou par rapport au monde où elle grandit, mais il répond au besoin d’un repère stable. L’enfant a besoin de savoir que, face au danger, un adulte le rattrapera. Laisser toute liberté à la pulsion, sans limites nommées, c’est livrer l’enfant à l’angoisse. Nommer le désir de l’autre et ses limites est rassurant : cela empêche le désir de devenir un gouffre sans bord.

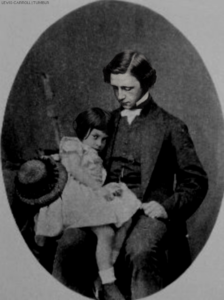

Caroll Lewis et Alice

Les merveilles : entre désir et tabou

Nous avons des pensées qui dépassent la raison, des fantasmes que nous préservons de tout partage. Les rêves, eux, ne mentent jamais. Comme certaines pensées, ils sont parfois si intimes qu’on préférerait la torture plutôt que de les révéler. Ces instants façonnent les « couches d’oignons » dont je parlais : lorsque l’adulte – ou l’enfant lui-même – se dit « Ne dis pas cela », c’est face à quelque chose déjà pensé ou fait. Celui qui dit « non » est bouleversé et transmet cette interdiction. L’enfant, sans savoir pourquoi, intègre que ce n’est pas acceptable. C’est l’inconnu contenu dans le tabou. La pulsion, elle, demeure, et trouve parfois d’autres issues : le jeu, la création artistique, le rêve…

Bien que Carroll ait été clair sur le sujet de son roman, son titre attise les interprétations : Alice au Pays des Merveilles. Mais que sont ces « merveilles » ? Chacun les définit à partir de son fantasme et de la censure qui l’accompagne. Elles sont subjectives, liées à l’histoire et à la culture de chacun – ce que Freud, dans Die Verneinung, relie au jugement.

Le mot « merveilles » convoque l’affect, l’émerveillement, donc le désir. Sans le nommer, Carroll fut soupçonné du sien en raison de ses liens avec de petites filles. On rêve de ce que l’on désire, même de façon déguisée. Mais le désir, c’est aussi l’angoisse qu’il suscite ou le désir du désir de l’autre.

L’enfance est brève, mais c’est le temps où la structure psychique se construit, au même titre que le corps. Les pulsions y sont sublimées, mises au service d’une logique sociale. On peut, en forçant un peu, retrouver l’affect refoulé, mais la nécessité de vivre dans le monde prend toujours le dessus.

Les enfants sont des savants purs, capables d’aller loin dans l’exploration et l’explication d’un événement. Leur pensée n’est pas encore bornée par les règles, et c’est elle qui reste le socle de l’adulte. Ils nous offrent ainsi une petite porte vers un autre regard sur le monde, un regard neuf qui, si complexe soit-il, garde toujours un sens.

Les merveilles : là où le rêve rencontre le savoir

Le livre traite des « merveilles » comme des trésors du rêve, teintés de la présence d’une mère qui veille sur une enfant bien éduquée. Chacun s’approprie ces merveilles à sa manière : les enfants y trouvent des rencontres drôles et hors normes, les adultes retrouvent des affects et une curiosité parfois enfouie. Ce roman esthétise le fantasme et le sublime en restant fidèle à son thème : le rêve.

Les merveilles d’Alice sont à la croisée du désir de connaissance et d’un imaginaire hyperactif. Sans naïveté et sans imaginaire, aucune découverte n’aurait vu le jour dans l’histoire humaine. Le point de départ de la connaissance n’est pas la connaissance elle-même, mais la rencontre entre une question naïve et l’élaboration d’une réponse par l’imaginaire. Alice nous apprend qu’avant la recherche, il faut un désir, et avant ce désir, l’élan imaginaire face à l’événement. Avoir une théorie, même imparfaite, sur ce qui nous entoure, est signe de bonne santé mentale… tout en gardant à l’esprit que tout ne se vaut pas.

Dans le rêve, les désirs conscients et inconscients se côtoient. Lorsqu’un désir n’est pas acceptable pour le conscient, il se travestit. Deux instances se brouillent et s’allient pour nous présenter, pendant le sommeil, le théâtre de l’âme et du cœur. L’abstraction du rêve dans ce récit permet la projection du lecteur. Les images y sont surréalistes ou abstraites, confirmant que nous sommes bien dans un rêve. Et les rêves sont faits de langage, car, comme le disait Lacan, « tout est langage ».

Il y a du Réel au sens psychanalytique : ce qui fait vérité pour le lecteur, même si cela échappe au premier regard. Comme une peinture surréaliste, le sens global peut paraître flou, mais chaque détail a sa logique. Le livre garde toujours son adresse initiale à une fillette, tout en permettant à chaque lecteur d’y plonger comme dans son propre rêve.

L’œuvre d’art, comme le rêve, échappe à son créateur. Le psychanalyste, l’auditeur ou le lecteur y entendra quelque chose d’unique. Contrairement à notre rêve, qui est une production intime, l’œuvre d’art est le rêve d’un autre dans lequel nous acceptons de plonger. Le rêve n’a pas de règles, pas même celle d’être lisible pour son auteur – mais l’art, lui, exige une mise en forme qui le rend partageable.

L’inquiétante étrangeté et la Reine de Cœur

Ce qui angoisse Alice, c’est le réel de son rêve, demeuré mystère mais pourtant sien. C’est ce que Freud nomme l’Unheimlich, l’inquiétante étrangeté : cet étranger en soi, angoissant quand il surgit. Paul-Laurent Assoun le décrit ainsi :

« Quelque chose qui aurait dû rester dans l’ombre et qui se montre… Ce qui est étranger est à l’intérieur de notre maison, comme un tiroir secret. » Cet effet se retrouve dans l’acting-out, où surgit de l’infantile.

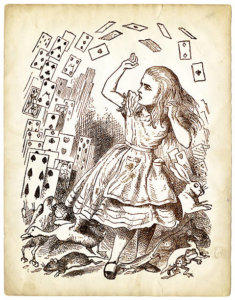

Dans Alice, il prend forme dans la Reine de Cœur : figure maternelle monstrueuse, peut-être gouvernante ou mère inversée. Plus modérée, la Duchesse n’en incarne pas moins un monstre de l’enfance, que la fillette apprivoise un temps en recueillant le bébé-cochon maltraité. Mais au procès, Alice est allée si loin dans les merveilles que « perdre la tête » devient littéral : l’angoisse de castration, non pas la peur physique, mais celle d’un empiétement sur son désir, jusqu’à ce qu’il ne soit plus que celui de l’Autre.

Cette angoisse est universelle et intemporelle. L’enfant, entre 3 et 6 ans comme l’adolescent plus tard, doit se révolter pour préserver ses désirs, pensées, créations. La séparation d’avec le sein symbolique est douloureuse, mais nécessaire. Il faut une révolte acharnée pour ne pas se perdre dans la fusion, pourtant si séduisante au commencement de la vie.

Le travail de l’inconscient permet la décharge pulsionnelle : faire naître l’affect sans affronter directement l’angoisse. Ainsi, les animaux loufoques de la « course à la politicard » peuvent représenter des figures du quotidien ou des fragments d’Alice elle-même. Tant qu’elle échappe à la fureur de la Reine, le rêve se poursuit. L’inconscient, tel une patate chaude, reçoit ce que le conscient ne peut supporter, le transformant en symptôme, en jeu, en création. L’objet de l’angoisse reste méconnaissable, mais son effet est bien réel. Et face à une telle irruption, comme dans certaines psychoses, il y a de quoi devenir fou.

Le vertige du langage et l’esthétique du non-sens

Ce qui dénote, dans Alice au Pays des Merveilles, c’est que l’imagination de l’enfant n’est pas mise au service d’une morale. Au XIXᵉ siècle, la littérature jeunesse avait une visée pédagogique qui rassurait les adultes, avec des héros – enfants ou animaux – destinés à séduire les jeunes lecteurs.

Alice appelle « divagations » ses pensées farfelues, comme le ferait un adulte. Carroll, lui, met en scène l’intelligence de la pensée sauvage, encore libre de toute contrainte, et la magnifie dans une esthétique du non-sens. La connaissance est le pays des merveilles des adultes ; pour Alice, il s’agit encore de confronter son imagination à son savoir. Ainsi, entendant un jour « l’huissier étouffait les applaudissements », elle imagine l’huissier coupant le souffle d’un spectateur – un exemple délicieux de ce non-sens qui surprend et fait rire.

Octave Mannoni, dans Un si vif étonnement, le rire, rappelle que le rire naît souvent de la résolution d’une tension : on passe de l’opposition à la complicité. Être « sans filtre », c’est accepter que l’absurde s’accroche au sens.

Mais cette nature infantile de la pensée est vouée à se tempérer. Au fil du récit, Alice supporte de moins en moins son imagination. La confrontation avec la Reine de Cœur devient insupportable et la réveille : le travail du rêve échoue quand le réel devient trop proche, trop angoissant.

Le langage, qu’il soit mots, musique, image ou lapsus, évoque le réel et porte la vérité de chacun. Olivier Douville le dit magnifiquement : « La musique fait pousser une oreille dans l’oreille, la peinture un regard dans les yeux. » La sublimation, c’est créer l’événement sans créer le sens. L’art de l’analyste, comme celui de Carroll, consiste à repérer les mots qui comptent par le tremblement qu’ils provoquent.

Dans le roman, ce vertige du langage éclate : « Soyez ce que vous voudriez sembler être », dit la Duchesse à Alice. L’effet de ces paroles compte plus que leur sens, comme souvent dans la rencontre analytique.

Les traces de l’enfance et le désir en analyse

En analyse, on retrouve chez les analysants des traces d’enfance : certaines conscientes et chères, d’autres refoulées mais tout aussi précieuses. La demande formulée est souvent de se libérer d’un symptôme – dépression, colère, insomnie, angoisses… – mais le désir du sujet peut différer de cette demande. Le symptôme témoigne d’une cohabitation difficile entre affects contraires : amour et haine, émerveillement et dégoût. Parfois, on souffre trop pour le garder ; parfois, on s’en accommode.

Le roman, accessible à tous, possède une écriture simple et poétique, proche d’une œuvre surréaliste : mille détails, petits et grands, qui résonnent chacun à leur manière. Salvador Dalí s’en inspira, illustrant en 1969 une édition du livre. La bizarrerie y a du sens pour qui lit : Carroll ne dit pas « mourir » mais « tôt ou tard… on aura des ennuis », et prête ces mots à une Alice naïve, non par ignorance mais par fraîcheur de découverte.

Le non-sens, comme dans « les souris dessinent Lurette », libère les forces psychiques affranchies de la raison : chaque élément a du sens isolément, mais l’ensemble fait non-sens, tout en gardant une harmonie. Cette écriture fonctionne comme le flux d’une séance analytique, chaque phrase en appelant une autre.

Carroll écrit : « Elle se donnait de très bons conseils, qu’elle suivait rarement. » La pulsion, plus forte que la raison, se heurte à l’éducation et à la censure. Où loge alors la vérité ? On connaît la règle, mais on peut désirer autrement. La petite fille, figure idéalisée, devient objet du désir – non seulement désir de l’avoir, mais peut-être désir de l’être.

Quand Alice demande : « Est-ce qu’il y a un intérêt à tout ça ? Suis-je moi-même ? », elle pose les questions que l’on retrouve en séance. Pensées conscientes et inconscientes s’y mêlent, comme dans l’écriture du conte, où se côtoient le saugrenu et le terre-à-terre.

En psychanalyse, on prête attention à cette parole « toute venante », car elle peut libérer de fortes émotions. Carroll, adulte, a su restituer cette parole d’enfant. Comme dans beaucoup de contes, l’imaginaire et le savoir s’y entremêlent. Les enfants nous rappellent ces questions que nous avons cessé de poser. Ils offrent une seconde chance de voir le monde avec un œil neuf.

Grandir, c’est aussi affronter les questions existentielles qui font mûrir, aussi angoissantes soient-elles. Mais la censure, souvent inconsciente, peut paralyser la pensée par honte, fruit de l’identification aux modèles. L’identification à des figures réelles ou fictives accompagne la lecture : on s’identifie à Alice.

Sur les questions du sexe ou de la mort, les enfants attendent des réponses nettes, là où l’adulte hésite. Au début de son aventure, Alice dialogue avec elle-même : d’un côté, un débriefing rationnel ; de l’autre, une association libre. Elle sait qu’elle ne reviendra pas en arrière, et que l’inconnu est désormais la seule voie possible.

Alice ne parle pas seulement de ce qu’elle voit, mais de ce qu’elle perçoit. Elle suit rarement les bons conseils qu’elle se donne, car ils viennent en réalité des grandes personnes sages. Son propre regard, lui, voit au-delà des enseignements. Les adultes lui demandent de garder son sang-froid : thème récurrent du roman, et question très actuelle. La promesse moderne de « contrôler ses émotions » rejoint ici l’injonction implicite : ne pas déclencher le courroux de la Reine de Cœur. Cette figure parentale – mère éducatrice ou tyran de La Boétie – ne tient son pouvoir que de la crainte qu’elle inspire. Ce n’est pas le respect qui la fonde, mais la peur de son emportement.

En psychanalyse, cela rejoint le pouvoir de frustration des éducateurs : Surmoi et identification. Le Surmoi, idéal auquel on aspire inconsciemment, sert de défense contre les pulsions. L’identification, elle, est inconsciente, et il faut s’en désidentifier pour la reconnaître. Ces mécanismes, liés au désir de l’Autre, forgent le caractère mais peuvent aussi nous rendre captifs. Chez Carroll, la menace de « perdre la tête » cristallise l’angoisse de castration : garder l’envie, mais ne pas l’exprimer, sous peine de sanction.

Grandir, rester petit et préserver le désir

Le motif de grandir et rapetisser traverse l’histoire. Grandir, c’est disposer de soi et répondre au désir de l’Autre, mais aussi perdre la liberté d’aller partout. Rester petit, c’est conserver la curiosité, au risque du danger. Carroll montre qu’il faut une part d’immaturité pour aimer et pour écrire un tel livre : un récit pour enfants, non une morale d’adulte accompli. La connaissance n’est pas le savoir, et sans angoisse, nous deviendrions fous. Lacan le rappelait :

« Pourrions-nous supporter la vie si nous ne savions pas qu’elle finirait ? ». L’angoisse, qu’elle soit de mort ou de castration, signe notre rapport au langage.

L’amour, condition du transfert, suppose un non-savoir. Trop de sérieux nous en prive. Dans le roman, les adultes sont normatifs, mais un équilibre est nécessaire : la vie éveillée doit garder sa part de rêve, et l’enfance doit grandir pour ne pas sombrer. Les angoisses infantiles réapparaissent chez l’analysant, souvent au réveil ou à la tombée de la nuit.

Mon attachement à ce roman vient de mon amour pour l’écoute : entendre ce qui se dit et ce qui se cache, accueillir les vibrations et les histoires de l’autre. Carroll, écrivain du monde adulte, parvient à écrire un rêve d’enfant, libre de la censure de la bonne ou mauvaise pensée. Ce chef-d’œuvre prouve qu’une vie risquée mais vivante vaut mieux qu’une existence sans images ni émotions : un livre sans saveur, comme une vie sans désir.